чистую

возможность или чистое качество, без всякого абстрагирования сопрягающее все возможные дожди и формирующее соответствующее «какое-угодно-пространство». Это дождь как аффект, и ничто более не противостоит его абстрактной или обобщенной идее, хотя в индивидуальном положении вещей она не актуализована.

Как построить

«какое-угодно-пространство» (в павильоне или на натурных съемках)? Как извлечь «какое-угодно-пространство» из данного положения вещей, из детерминированного пространства? Прежде всего с помощью тени, теней: пространство, наполненное или покрытое тенями, становится «каким-угодно». Мы видели, как экспрессионизм работает с мраком и светом, непрозрачным черным фоном и

светозарным началом: эти две силы сцепляются, сжимают друг друга в объятиях,

подобно борцам, и наделяют пространство выразительной глубиной, подчеркнутой и деформированной перспективой, и эти глубина

и перспектива заполняются тенями в форме то постепенной градации светотени, то чередующихся контрастных полос. Таков «готический» мир, который затопляет или

ломает контуры, наделяя вещи неорганической жизнью, где они утрачивают индивидуальность,

— и который потенциализирует пространство, превращая его в нечто

неограниченное. Глубина является местом борьбы, иногда втягивающим пространство

в бездну черной дыры, а порою тянущим его к

свету. И, само собой разумеется, случается и противоположное: персонаж становится до странности и

ужаса плоским и показывается на фоне

светящегося круга, или же тень его утрачивает всякую густоту и дается против света и на белом фоне; но происходит это

благодаря «инверсии светлых и темных валеров», посредством инверсии перспективы, выдвигающей глубину на передний

план1. В таких случаях

тень выполняет предвосхищающую функцию в полном объеме и представляет аффект Угрозы в наиболее чистом

виде; таковы тени из «Тартюфа», из «Носферату», тень

священника над уснувшими влюбленными в

фильме «Табу». Тень продлевается до бесконечности. Она обусловливает также виртуальные сочетания, не

совпадающие с положением вещей или

отбрасывающих ее персонажей: в фильме Ар-

![]() 1 Sechehaye M.-A., «Journal d'une schizophrene». P.

U. E, p. 3—5.

1 Sechehaye M.-A., «Journal d'une schizophrene». P.

U. E, p. 3—5.

2 С определенным

артиклем. — Прим. пер,

3 В а

1 Бувье и Летра проанализировали, как пользовался этими

методами Мурнау: «Nosferatu». Cahiers du cinema-Gallimard, p. 56—58,135—137,149—151.0

роли теней в экспрессионизме ср.: Eisner

Lotte, «L'ecran demoniaque». Encyclopedie du cinema, ch. VIII (особенно подробно

Лотта Айснер анализирует «Показывающего тени»).

172

Жиль Делез

Кино-1. Образ-движение

173

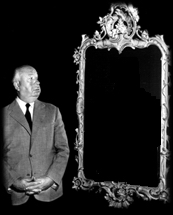

![]() тура Робисона «Показывающий тени» две ладони скрещиваются не иначе, как через

продление их теней, а женщину ласкают не иначе, как тенями рук ее поклонников на тени ее тела. Этот фильм свободно разрабатывает тему виртуальных сочетаний,

демонстрируя даже то, что произошло бы, если бы роли, характеры и

положение вещей не мешали конечной актуализации аффекта-ревности: тем более не

зависящим от положения вещей становится

этот аффект. В неоготическом пространстве фильмов ужасов Теренс Фишер доводит

до крайности эту автономию

образа-переживания, пригвождая Дракулу к земле, из-за чего тот гибнет, —

но гибель эта находится в виртуальной связи с крыльями пылающей мельницы,

проецирующими тень креста как раз на место

пытки («Любовницы Дракулы»).

тура Робисона «Показывающий тени» две ладони скрещиваются не иначе, как через

продление их теней, а женщину ласкают не иначе, как тенями рук ее поклонников на тени ее тела. Этот фильм свободно разрабатывает тему виртуальных сочетаний,

демонстрируя даже то, что произошло бы, если бы роли, характеры и

положение вещей не мешали конечной актуализации аффекта-ревности: тем более не

зависящим от положения вещей становится

этот аффект. В неоготическом пространстве фильмов ужасов Теренс Фишер доводит

до крайности эту автономию

образа-переживания, пригвождая Дракулу к земле, из-за чего тот гибнет, —

но гибель эта находится в виртуальной связи с крыльями пылающей мельницы,

проецирующими тень креста как раз на место

пытки («Любовницы Дракулы»).